日記・備考録 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

2021 |

2022 |

2023 |

2024 | 2025/

1

2 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 |

2026 Search |

| February | March 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |

April | Home |

....................................................................................................................................

高野瀬他, ノンパラメトリック分布表現を用いた位置尤度場周辺化によるRTK-GNSSの整数アンビギュイティ推定, 2025

位置空間上での尤度分布から整数アンビギュイティを解く手法らしい。GPU使って割と力任せの手法に見えるが、実用化にはやはり計算コストをどう下げるかが重要な気が。資料中参照されているMU-PFはこれ (参照) か。高野瀬氏はこないだのセミナーに来てた様な覚えが。

....................................................................................................................................

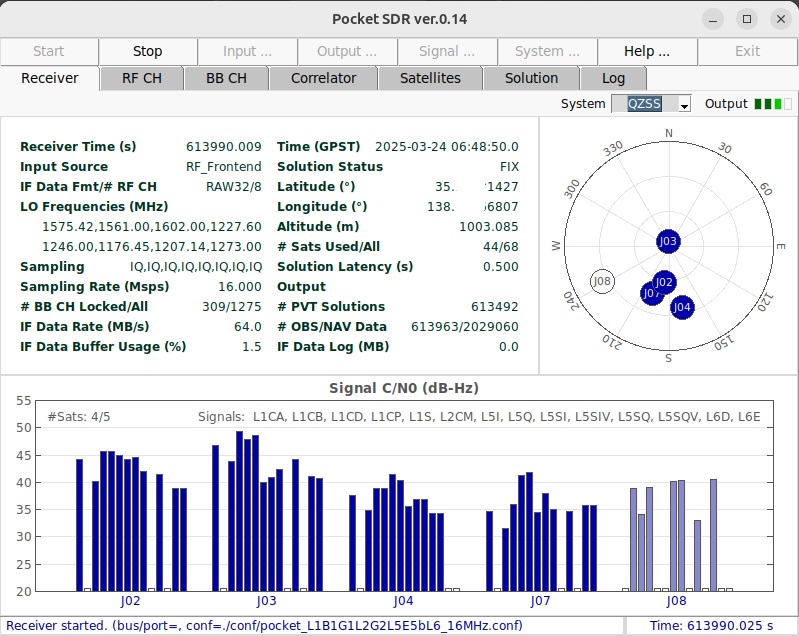

Pocket SDR FE 8CHでキャプチャしたサンプルIFデータ (L1+B1+G1+L2+G2+L5+E5b+L6、16 Msps x 300秒) をアップ。pocket_sdr.pyやpocket_trkでそのままプレイバック再生できるが、サイズが18 GB以上あるのでダウンロードには注意。(pocket_trk.pyはRAW32入力に対応していないので再生できない)

補足: pocket_sdr.pyで再生する場合、Input OptionsダイアログでInput SourceとしてIF Dataを選択、IF Data PathとしてZIPを解凍した.binファイルを指定、Time Offset (ファイル先頭からの開始時間) 、Time Scale (1が等速、1未満がスロー) を設定してOK。Signal Optionsダイアログで受信したい信号をチェックした後、Startボタンを押せばプレイバック受信がスタートします。ZIPに含まれる.bin.tagファイルにより、サンプルレート、LO周波数等は自動設定されます。データサイズが300秒分しかないので、全信号を指定すると信号捕捉が1周りしきれないはずです。ホントは600秒分アップしたかったのだけど、ZIP圧縮するだけで結構時間がかかったので、あきらめて半分にしました。とりあえず市販受信機で受からない信号やQZS-6の試験信号を受信してみたい方は試してみてください。(3/28追記)

....................................................................................................................................

スカイプロットに再度QZS-6 (J08) が現れた。多分3/12以来。

補足: あと、Receiver Timeに注目。これは受信機スタート後の連続運転時間だが、初めて1週 (604,800 s) を超えた。(15:57追記)

再補足: QZS-6の航法データが正常だったのは短時間だった様で、また試験パターンに戻ってしまい、スカイプロットから消えてしまった。(21:08追記)

....................................................................................................................................

Pocket SDR ver. 0.14について少し。

(1) FE 8CH はもともとアンテナアレイ用に開発したものだが、実際できてみると

(ほぼ) 全GNSS信号が同時受信できるのが快適で、最近はFE

2CHもFE 4CHも全然使っていない。ということでRF入力2CH版も作ってしまった。組み合わせる2PスプリッタとしてはINSTOCK

Wireless GPSL10 (参照) が超小型でお勧め。

(2) FE 8CHをケースなしで使うとTCXOの周波数安定度が若干劣化する。その場合TCXOをビニールテープ等で覆うだけで安定する。これが何故かはよく分かっていない。

(3) FE 8CHをGNSSアンテナ近くで動作させるとGNSS信号の受信ができない。これはUSB

3.0による干渉電波が原因と思われる。シールド等で若干状況は改善するが完全な対策は難しい。現状アンテナ近くで動作させる場合、シールドしたケースに入れて1

m以上離す様にしている。もし作り直す場合、GND強化するとか、CMCC入れるとか

(参照) 、何らかの電波干渉対策をしたほうが良い。

(4) DATAGNSSがさっそくFE 8CH RF入力2CH版の販売を予告

(参照)。自作リフローは難易度がかなり高いので、チャレンジャー以外はこれ待った良いかも。ただ部品代だけで$200位にはなるので、販売価格で$400は超えるのではないか。

(5) MAX2771の3 bits サンプリングに対応したが、CRPAによるアンチジャミング用にはダイナミックレンジ不足の可能性が高い。MAX2771にはアナログ出力もあるのでADC外付にすればダイナミックレンジを広げられるが、今度は増えたデータをどう送るかが大変。一応、12

bitsサンプリングに拡張する検討はしたが、相当に回路規模が増えてしまうので開発するかどうかは未定。誰かチャレンジすることを期待。なおビームフォーミングによるマルチパス抑制にはダイナミックレンジの問題は少ないので、今後のバージョンで対応予定。

(6) ver. 0.13にあったPVT解の不安定性に関してかなり対策したが、まだ若干不安定性が残っている様。また、RTKにおいてアンビギュイティが正常に解けない問題もまだ残っている。これは未だ原因がよく分かっていない。

(7) GNSS受信機としてのPocket SDR ver.0.14の性能評価については、このセミナー資料

(参照) p.34-38あたりを参照。思ったより計算機負荷が低かったので、開発当初目標の「GNSSの全信号を普通のノートPCで同時受信する」は概ね達成できたのではと思っている。

(8) 次 (ver. 0.15) はアンテナアレイ関係の機能追加や、GNSS受信機としての継続的な機能・性能改善を予定。PilotとDataのCombined

trackingは入るかも。Documentもある程度整備したし、個人的にはver.

0.14で結構満足しているので、今後の開発ペースは落ちるかも。

(9) FE 8CHをアンテナアレイに使おうとするとRF

CH間のphase coherencyが問題になるが、各RF

CHのPLLが共通でないためFEリセット毎にRF CH間バイアスが変わる。これはpre-dividerをdisableにしてInteger-N

PLLを使えば改善されるが、LO周波数のステップがTCXO周波数しか許されなくなるので実用的でない。またこの対策でも1/2波長の曖昧性が残る様だ。さらに通常、温度変動によるRF

CH間バイアスの変動も無視できない (上記セミナー資料

p.45参照)。ということで、普通にはオンザフライのRF

CH間バイアスのキャリブレーションが必須。といってもFEリセット後各RF

CHのPLLがロックした後はRF CH間バイアスはそれなりに安定なので、頻繁にキャリブレーションが必要な訳ではない。FE

8CHをアンテナアレイに使う方は以上の制約があることを承知ください。

(10) 次のバージョンでPocket SDR FE以外のRF

フロントエンドのサポートは検討中。ただ、正直サポートして楽しそうなフロントエンドが今のところないのだよなあ

(NT1066は少し興味はあるが)。(12:02追記)

再補足:

NTlabから、EOLのNT1065互換のNT1068.2 (参照) という石がでている。S-band対応が追加された様だが、相変わらずPLLは2CHで、L1+L5+Sみたいな使い方は出来なそう。USB3対応のEVAボード

(参照) があるので安ければ買ってみたいけど$1,000は超えるのだろうなあ。(3/24追記)

再々補足:

NT1068.2のデータシートをよ〜く読んでみると、制約は大きいが1つのPLLで複数のLO周波数が生成できる様。すなわちL1+L2+L5+Sみたいな使い方ができるみたい。(3/25追記)

....................................................................................................................................

https://github.com/tomojitakasu/PocketSDR

Pocket SDR ver.0.14 released.

-------------------------------------

QZS-6 (J08) の信号が復帰。まだL1C/B、L1CD、L5Iの航法データは試験パターン。

....................................................................................................................................

昨日7:00 GPST頃からQZS-6 (J08) の信号が停止している。トラブルかどうかは不明。

....................................................................................................................................

QZS-6 (J08) がスカイプロットに現れた。打ち上げ後37日目。概ね順調そうに見える。

補足: 予想されたことだけど仰角が約25度とかなり低い。ほぼオープンスカイでないと使えない訳で「みちびき単独での持続測位」の実用性は ... (11:32追記)

再補足: 3/14現在、また航法データは試験パターンに戻ってしまい、スカイプロットから消えてしまった。(3/14追記)

....................................................................................................................................

O.Montenbruck and P.Steigenberger, The 2024 GPS accuracy improvement initiative, GPS Solutions, 2025

2024年になって、GPS衛星のSISURE (RMS) が、約50cmから約30 cmに大幅改善されたらしい。これは (1) 一部衛星のCs周波数標準のRbへの切り替え、(2) 航法データアップロード周期の短縮、(3) 衛星アンテナ位相中心モデルの更新、によるものでないかとしている。Open Access。

....................................................................................................................................

u-blox, ZED-X20P module

672 CH, GPS: L1C/A, L2C, L5, Galileo: E1B/C, E5a, E6, BDS: B1I, B1C, B2a, B3I, QZSS: L1C/A, L1C/B*, L2C, L5, L6, NavIC: L1*, L5, SBAS: L1C/A (*: in development)。RTK 25 Hz。

GLONASSはサポートしない。BDS B2bは対応しないのでB2b-PPPもなし。L6/E6があるということは、CLAS, MADOCA-PPP, HASは今後サポートされる可能性高い。

補足: こっちの資料 (参照) ではGLONASSに丸ついてるがどっちが正しい ? あとUSBはなし ? (だとするとF9Pの置き換え難しいが) (3/7追記)

....................................................................................................................................

QZS-6 (J08) だけど、L1C/BやL5Iより先に、L6DとL6Eに航法データが含まれる様になった。QZS-2 (J02) のCLASやMADOCA-PPPとは中身が違うみたいだが、これなんだろ ?

補足: ICD確認した。1ACFFC1Dはプリアンブル、C8 と D2 がPRN番号 (200と210)、55 がMADOCA-PPP - Kobe - Ionosphere - LNAV - First Data、54 がMADOCA-PPP - Kobe - Ionosphere - LNAV - Ohters、51 がMADOCA-PPP - Kobe - Clock/Ephemeris - LNAV - First Data、50 がMAODCA-PPP - Kobe - Clock/Ephemeris - LNAV - Others、71 が QZNMA。ということでL6D (PRN200) で、MADOCA-PPP Ionosphere Corrections、L6E (PRN210) でMADOCA-PPP Clock/Ephemeris Corrections と QZNMA を送っている様である。全てAlert フラグが立っている。(18:18追記)

....................................................................................................................................

予約注文していたSonyの例のマルチIMUボード (CXD5602PWBIMU1J) が届く (左、中と右はmurata SCH16TとSCHA63TのIMUボード)。@\4.5万はちょっと高い。SCH16Tを4個買えるのでマルチIMUにすれば BI 0.15 °/H いけるかな。(まあ、キャリブレーション大変そうなのでやらないけど)

....................................................................................................................................

QZSSの衛星名、衛星番号、衛星IDやPRN番号を再度整理。改めて複雑すぎ。これに加えて各受信機メーカがQ01とかQ10とか勝手な名前つけているので、もう訳わからん。

| Satellite | Launch | Block | Orbit | SV No | SV ID | RINEX Sat ID |

PRN Number | ||||||||||

| L1C/A | L1C | L1S | L1Sb | L1C/B | L2C | L5 | L5S | L5SV | L6D | L6E | |||||||

| QZS-1 | 2010/9/11 | I-Q | QZO | 1 | 1 | J01 | 193 | 193 | 183 | - | - | 193 | 193 | - | - | 193 | (203) |

| QZS-2 | 2017/6/1 | II-Q | QZO | 2 | 2 | J02 | 194 | 194 | 184 | - | - | 194 | 194 | 184 | - | 194 | 204 |

| QZS-3 | 2017/8/19 | II-G | GEO | 3 | 7 | J07 | 199 | 199 | 189 | 137 | - | 199 | 199 | 189 | - | 199 | 209 |

| QZS-4 | 2017/10/9 | II-Q | QZO | 4 | 3 | J03 | 195 | 195 | 185 | - | - | 195 | 195 | 185 | - | 195 | 205 |

| QZS-1R | 2021/10/26 | IIA-Q | QZO | 5 | 4 | J04 | 196 | 196 | 186 | - | (203) | 196 | 196 | (186) | 186 | 196 | 206 |

| QZS-5 | JFY2025 | III-Q | QZO | 6 | 5 | J05 | (197) | 197 | - | - | 204 | - | 197 | - | - | 197 | 207 |

| QZS-6 | 2025/2/2 | III-G | GEO | 7 | 8 | J08 | (200) | 200 | - | 129 | 205 | - | 200 | - | 205 | 200 | 210 |

| QZS-7 | JFY2025 | III-G | QGEO | 8 | 9 | J09 | (201) | 201 | - | - | 206 | - | 201 | - | 206 | 201 | 211 |

| Non-Standard | - | - | - | - | - | J06 | (198) | (198) | - | - | (198) | - | (198) | - | - | (198) | (208) |

| Non-Standard | - | - | - | - | - | J10 | 202 | 202 | - | - | 202 | - | 202 | - | - | 202 | 212 |

-------------------------------------

Pocket SDRで3bits サンプリングに対応。ずっとMAX2771の3bits ADCモードが正常動作しなかったのだけど、マニュアルをよ〜く読んだら、3bits ADCモードではIQENレジスタに1 (I/Q-enable) を設定する必要があることが判明したので。これでCRPAによるアンチジャミング機能 (参照) が少しは実用的になるかも。

....................................................................................................................................

2025/02/28 15:17 (GPST) 頃、QZS-6から放送されている測位信号が非標準コードから正規コード (L1C/B: PRN205、L1Cd, L1Cp, L5I, L5Q: PRN200)に切り替わった様だ。航法データ内容は相変わらず試験パターン (101010...) なので衛星位置は計算できない。正規信号なので、最新ICDに準拠している市販受信機なら受信できる可能性がある。

補足: 非標準コードを受信できるスマホがあるのか... (参照)。と思ったらこれはDrogger-GPS画面の様 (参照)。ということは受信機はF9Pで、非標準コードのL1C/BをL1C/Aとして受信しているらしい。(6:14追記)

再補足: うちのmosaic-X5、何故だか J07 としてL1CBが受かっているのだけど、これF/W (4.14.10.1) のバグだよね。(3/2追記)

再々補足: L6DとL6Eも非標準コードから正規コード (PRN200 と PRN210)に切り替わった様だ。C/N0が改善したので送信電力を上げたのではないかと思われる。L5SIは相変わらず確認できていないが、これは送信していないのか、受信機側の問題なのかは不明。過去実績を見ると航法データの放送開始が打ち上げ後36〜46日なので、QZS-6もそろそろのはずである。 (3/3追記)

再々再補足: 何時送信開始したか調べてみないと分からないのだが、QZS-6 L1Sb (SBAS L1C/A) PRN129 信号も確認。フレームエラーが発生しているので航法データ内容は試験パターンと思われる。(3/3追記)

....................................................................................................................................

| Home | by T.Takasu |